Memoria

Carlos Domínguez, afirma que «la radio enseña elementos valiosísimos que sirven mucho cuando se llega a televisión». | Foto: Luis Galdámez

El conflicto armado enfocado por periodistas veteranos

Dieciocho minutos de imperecedera memoria

Raquel Kanorroel*

Marzo 7, 2025

Llegó al Canal 12 en agosto de 1989, temprano a la mañana, calculando que ya hubiese terminado de transmitirse La Comunidad Al Día, programa conducido por Salvador Castellanos e Ivonne Yáñez de Chávez. El joven —estudiante de Periodismo de la Universidad de El Salvador, UES, desde 1988— iba a dejar a Castellanos una colecta que hicieron los vecinos de su colonia para ayudar a otro joven, cuyo caso fue cubierto en dicho programa. Sin embargo, esperó varias horas afuera hasta que, al fin, pasado el mediodía, los vigilantes lo dejaron pasar.

Durante la conversación con el popular presentador, el muchacho le mencionó que estudiaba la carrera de prensa. Para su sorpresa, Castellanos sólo dijo «¿Ah, sí?» e inmediatamente lo invitó a participar como colaborador en La Comunidad al Día, acompañando al equipo en sus recorridos: desde entonces, el cipote saldría a diario con el camarógrafo Alfredo Hurtado («Alf») y el sonidista, un joven simpático apodado «Porrón».

Definitivamente, aquellas horas esperando fuera del canal en la Avenida Las Magnolias resultaron fructíferas para Carlos Domínguez, en aquel momento de 18 años.

Como al cuarto día de estar llegando a meritorear al canal, Salvador le preguntó si había hecho un stand up. Y, Carlos, con el pecho henchido, le contestó que sí. Entonces Castellanos le indicó que hiciera uno y que después lo verían. Cuando el presentador se fue, Domínguez, siempre con el pecho henchido, se acerca a «Alf» y le pregunta: «¿Qué es un stand up?». Hurtado, risueño, le explicó que era una salida en cámara. El joven, emocionado, grabó como diez.

A Salvador le gustaron varias. Pero, al final, Carlos sólo entrevistaba, mientras que el material para hacer las notas del programa lo procesaba René Alvarenga, quien locutaba en off; esto es, sin salir en cámara. Aunque Domínguez tampoco apareció ante cámaras en esa época manifiesta que «me sentía orgulloso de que siquiera saliera mi mano sosteniendo el micrófono con el logo de Al Día».

Hasta que estalló la Ofensiva Final en noviembre: era su primera oportunidad de reportear el conflicto y, encima, para un medio tan prestigioso. Cabe señalar que, en septiembre de 1988, luego de varias sentadas de estudiantes ante el Ministerio de Hacienda exigiendo mayor asignación presupuestaria para la UES, se dio la orden de reprimir la sentada de ese día, «armándose un gran zafarrancho con capturas (…). No estuve, pero sí viví la conmoción de lo ocurrido al saberlo», relata Carlos, quien hubiese querido cubrir tal evento.

Castellanos —considerando su juventud e inexperiencia en ese momento, además del hecho de que Domínguez era free lance ad honorem en Canal 12— decidió no arriesgar al cipote ni arriesgar al medio a verse en problemas, y le dijo que esperarían a que la situación se calmara. Sin embargo, Carlos ya no volvería a dicho medio sino hasta 1997, a trabajar como reportero, presentador y, finalmente, Jefe de Noticias, en un lapso de 12 años.

Lo que no sabía Salvador era que aquel joven ya había estado en peligro siete meses atrás…

«¡Ajá, hijos de puta! ¡Dígannos dónde están estos campamentos!», les preguntaban a los jóvenes los

policías de hacienda.

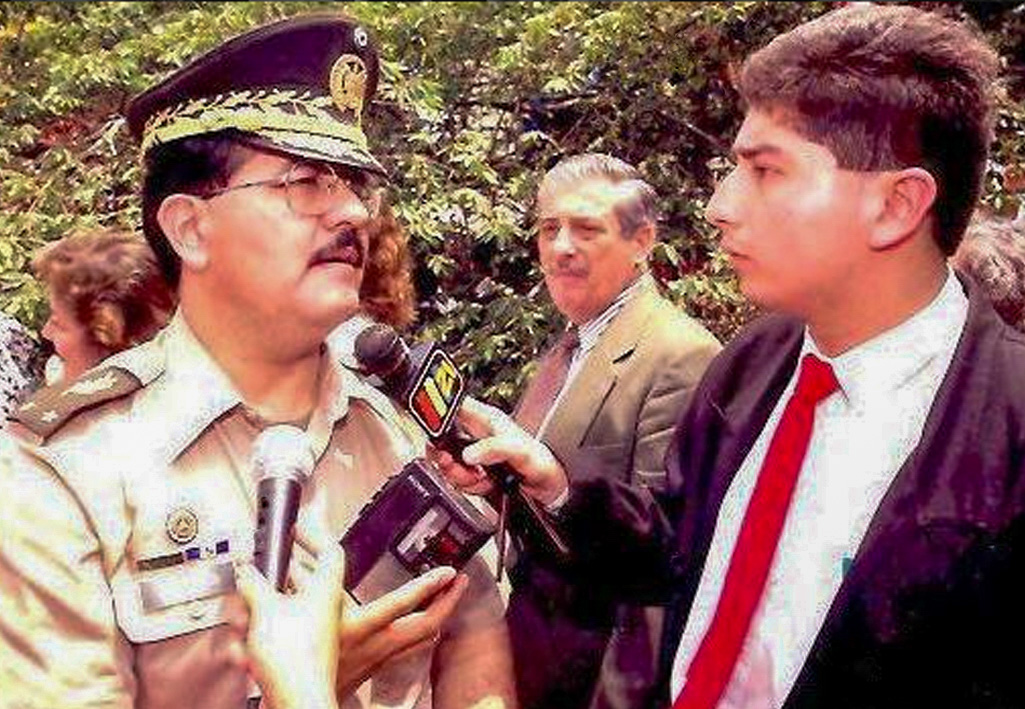

Domínguez entrevista al coronel Humberto Corado a mediados de los 90, cuando la Fuerza Armada se encontraba en plena transformación. | Foto: Cortesía Carlos Domínguez

El «chichero» buena gente

Carlos se encontraba recibiendo clase de fotografía en abril de 1989, durante el primer ciclo del año, con el profesor Guillermo Maza, cuando se escuchó una detonación como a las 6:00 de la tarde. El docente no reaccionó, sino que bromeó: «Quizá está ensayando la Banda de Guerra». Pero no: era la guerra, pues en eso se declaró un nutrido tiroteo.

Y es que, entre 1988 y 1989, hubo varios cercos militares debido a los ataques de los Comandos Urbanos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En ese contexto, ese día llegaron soldados del Cuartel San Carlos a meterse a la Universidad Nacional, junto con refuerzos de la aún existente Policía de Hacienda, PH, cuyos temibles miembros eran conocidos popularmente como «chicheros».

Domínguez escapó por el portón de la Facultad de Derecho, frente a la entonces gasolinera ESSO de Colonia El Roble: «Lo primero que me encontré al salir fue una tanqueta del ejército. En esos días vivía en la Zacamil», acota Carlos, quien perfectamente pudo irse corriendo directo a su casa, pero «salió junto a mí otro compañero de periodismo, quien buscaba la manera de avisar por teléfono a su familia en Santa Tecla que estaba en ese problema».

Solidario, Domínguez acompañó a su amigo hasta la Administración Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL, en Ayutuxtepeque, olvidándosele el «detalle» de que dicha sucursal estaba «casi pegada al destacamento militar local. Para colmo, la tal ANTEL, cerrada», recuerda Carlos, quien esa tarde, al igual que su compañero, había tomado fotos en el recinto universitario: «Yo andaba con una camarita rusa Zenith. Las primeras fotos eran unas pruebas tomadas al suelo: se veían los bordes del pantalón. Ya habíamos revelado los rollos (…)».

Como andaban tan cerca de la comandancia, los ven y los detienen unos «chicheros» vestidos de camuflaje que andaban allí como refuerzos, porque no podían ser menos sospechosos: «Primero, bichos; segundo, con mochila, y, tercero —en mi caso—, con el agravante de que andaba unos cuadernos —¡no se me pudo ocurrir comprar otros!— con la gran Minerva en la portada. Y, de paso, en la base de la cámara decía: Made in URSS», refiere Domínguez.

«¿Qué andan allí? ¿Andan fotos, verdad?», les preguntaron los policías con su característico tono estentóreo, mientras uno de ellos les arrebata a los cipotes las películas ya reveladas, mientras las extendían a la luz de un farol para verlas: «¡Ajá, hijos de puta! ¡Dígannos dónde están estos campamentos!» Los jóvenes alegaban afligidos que eran tomas en la misma universidad, pero los uniformados no escucharon razones y los pusieron contra la pared de una casa de esquina en un pasaje oscuro y con las manos arriba.

Inmediatamente, procedieron a dar el reporte por radio de que tenían detenidos a dos sospechosos. Y así fue como Carlos —futuro becario de la Relatoría de Libertad de Expresión en la Organización de Estados Americanos, OEA, y también futuro miembro del Tribunal de Ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES— fue llamado DT junto a su compañero por aquellos cuilios en 1989. Esto es, «delincuente terrorista».

El oficial al mando miró entonces a la señora vecina de Domínguez y le preguntó si conocía al sospechoso.

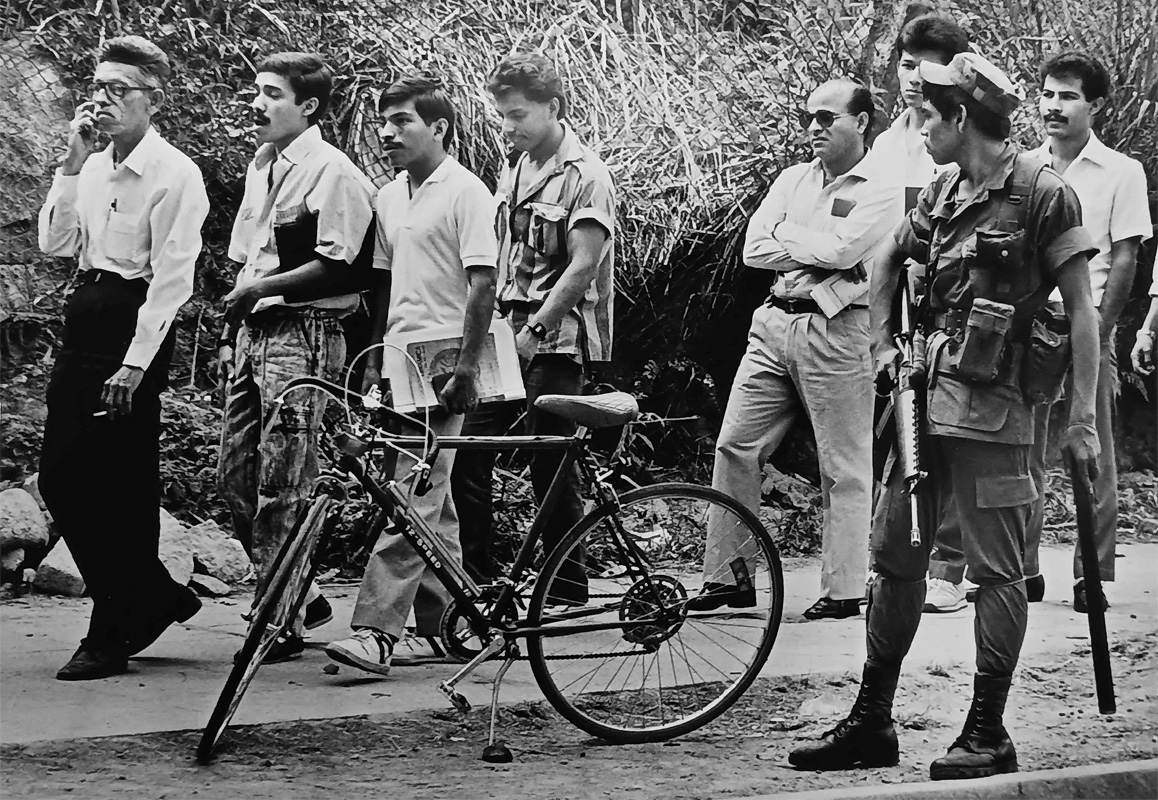

Estudiante es registrado por militares antes de ingresar a la Universidad de El Salvador en 1989. El ejército aseguraba que allí se escondían comandos urbanos. | Foto: Luis Galdámez

Pasaron horas agónicas hasta que llega en un pick up el oficial de Hacienda al mando, quien recibe los saludos protocolarios de sus subalternos y les espeta a los detenidos: «¡Hoy sí vengo encachimbado, hijos de la gran puta! ¿Cómo está la situación?». Entonces los policías proceden a notificarle sobre las fotos y las credenciales estudiantiles que los universitarios andaban. Y claro: su encachimbamiento se debía a que, precisamente por culpa de esos «bichos insurgentes» de la UES, se le complicó la noche enviando refuerzos al enfrentamiento allá.

«¡Ah, no! ¡Si ustedes son de los meros meros! ¡Ya estuvo!», exclamó el «chichero» jefe. «Menos mal que el policía que me revisó al principio no había entendido que la camarita decía Made in URSSS», comenta Carlos, pero el alivio se le fue cuando el empurrado oficial le dijo que se la mostrara. En eso, un ángel bajo la forma de una señora vecina apareció, quien se dirigió a Domínguez preguntándole qué pasaba. El oficial al mando lo miró entonces con extrañeza y le preguntó a su vez a la señora si conocía al sospechoso. Ella respondió que sí.

Ante esto, el enfurruñado «chichero» jefe se apartó unos pasos, hizo una llamada por radio, dijo «Sí, sí, está bien», al final y colgó. Luego se acercó de nuevo y dijo: «¡Tienen suerte, monos hijos de puta! Pero, ¿saben qué? Voy a ser bueno con ustedes: voy a contar hasta 10. Pueden correr, pero sólo hasta 10 voy a contar… ¡De allí no respondo!».

«¡Nunca había corrido tanto!», manifiesta hoy Carlos, riéndose.

Socorristas auxilian a Domínguez tras haber inhalado gas lacrimógeno durante disturbios entre vendedores y agentes del CAM y la UMO, en mayo de 2004. | Foto: Francisco Campos, cortesía de Carlos Domínguez

Dos Cadenas que brindaron gran libertad periodística

Comenta Domínguez que, a inicios de los noventa, hubo una especie de escalafón no escrito recorrido por la mayoría de periodistas, quienes comenzaban a ejercer en Diario Latino: éste tenía una política de puertas abiertas en comparación a los grandes medios, que carecían de apertura —dado su conservadurismo— hacia los estudiantes de periodismo de la UES: «No había oportunidad en ellos de que un estudiante de la Nacional trabajara material con incidencia, como asuntos de economía, política y todo lo relativo a la dinámica del conflicto».

Tal era el caso de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. Después se abrieron los espacios en dichos medios a los graduados de la UES; pero, como siempre, no para tratar temas sensibles, sino áreas como deportes y entretenimiento. De modo que, en Diario Latino, los estudiantes se familiarizaban con la labor reporteril y de redacción, a la vez que hacían contacto entre colegas.

Después, el escalafón no escrito implicaba pasar a trabajar en radio y, por último, en televisión: «La mayoría de estudiantes de esos días pasamos por todos esos escalones. También éramos los que, en la mañana, reporteábamos y, en la tarde-noche, estudiábamos», señala Carlos, quien igualmente trabajó ad honorem en el Latino, hasta que, el 1.º de mayo de 1990 ingresó a Radio Cadena Sonora, donde recibió su primer sueldo: 600 colones «de aquella época». Nada mal.

Dicho medio «se caracterizó por ser bastante consecuente. Aunque era propiedad de una sociedad, la voz cantante era don Roberto Castañeda», relata Domínguez, quien después de un año pasó a Radio Cadena de Oro, propiedad de la familia Torres, donde ingresó el 26 de julio del 91, a sus 21 años: «Tengo bien presente la fecha, porque ese día fue la firma del Acuerdo de San José sobre Derechos Humanos entra la guerrilla y el gobierno salvadoreño».

Meses después de la firma en Chapultepec, le fueron

dando forma al reportaje, decidiendo cómo enfocarlo

y qué materiales incluir.

Con Célida Magaña, como presentador del Noticiero Hechos de Canal 12 en 2004. Carlos tuvo la oportunidad de trabajar en prensa escrita, radio y televisión. | Foto: Cortesía Carlos Domínguez

Entre el trabajo y el estudio (se graduó en 1999), su día a día era intenso. «Había ocasiones en las que dormía en la radio, en la cabinita donde se grababan las notas. Como lo que más abundaba allí era el papel, sobre todo el del teletipo, del cual se desechaba bastante cantidad tras usarlo… Bueno, ya puesto en una bolsa negra, era confortable», bromea Carlos.

En ambas radios, reconoce Domínguez, había una amplia apertura: los periodistas allí se desenvolvían sin mayor censura editorial, situación que había que aprovechar, «aunque sin abusar, siempre manteniendo el balance», apunta Carlos, quien también reconoce que tal amplitud le significó una gran ventaja, lo cual quedaría demostrado en 1993.

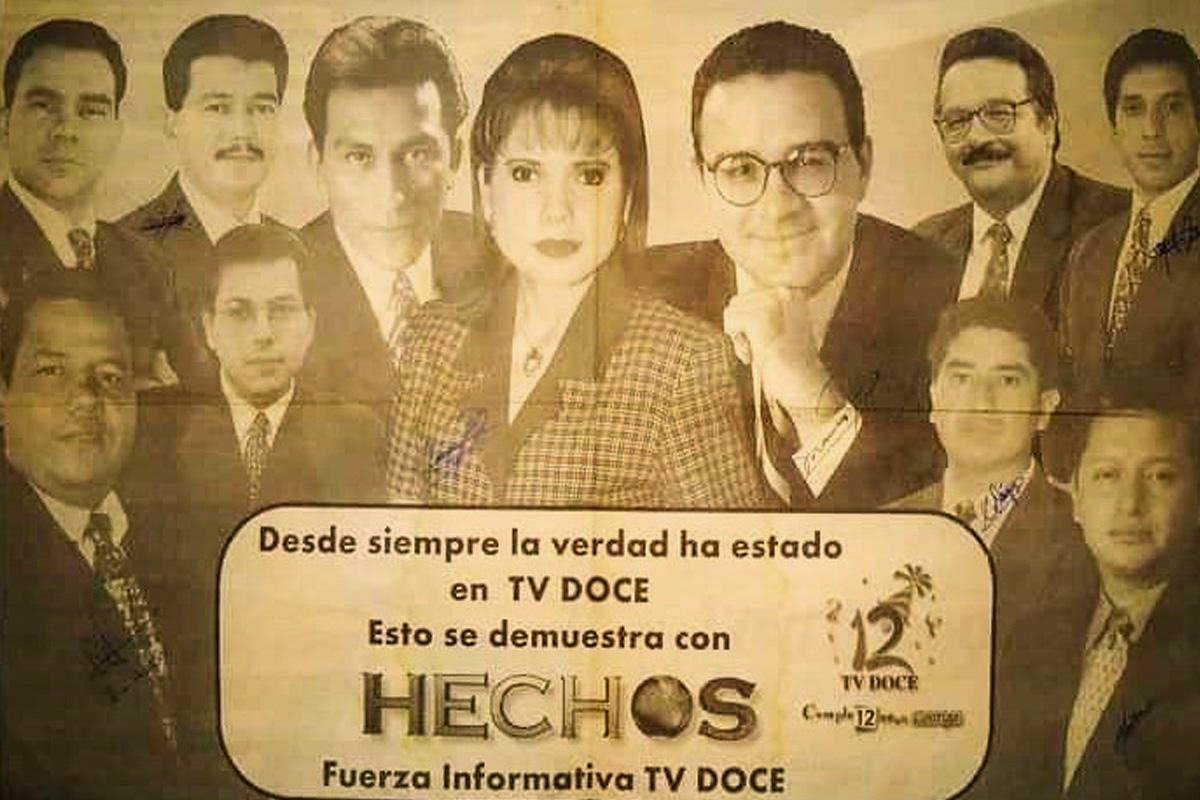

El staff informativo de Canal 12 en los años noventa. Dicho canal fue adquirido por el empresario Jorge «Koky» Zedán en 1985. | Foto: Cortesía Carlos Domínguez

Un premio al orden y al olfato periodístico

Javier Najarro, Jefe de Prensa de Radio Cadena de Oro, «era bastante observador y meticuloso en su trabajo: coincidíamos en eso, nos complementábamos, en el sentido de que solíamos escoger audios importantes, pensando en que nos podían servir para el balance anual. La clásica práctica era eso, pero nosotros teníamos la idea de no sólo narrar, sino también de tener los audios. Con esa idea fue que los fuimos recopilando», acota Domínguez.

De modo que, después de la firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992, tenían ya recopilado bastante material útil, una especie de borrador, sobre el proceso de pacificación. Se preguntaron entonces: «¿Y por qué no preparamos un reportaje?». Aunque no procedieron a ello inmediatamente, lo mantuvieron presente. Al finalizar ese año, era obvio que lo más importante en ese lapso había sido la firma en Chapultepec y el proceso de cumplimiento subsecuente.

«Eso es otro aspecto interesante (…): se plantea que el fin de la guerra fue la firma de los Acuerdos, aunque en realidad fue el 15 de diciembre del mismo año cuando los involucrados en el conflicto anunciaron —en un acto celebrado en las instalaciones de la entonces Feria Internacional— que todo lo que pactaron en dichos Acuerdos fue ejecutado», señala Carlos, quien recuerda que tras la firma siguió habiendo muchos momentos de tensión.

Así, meses después de la firma en Chapultepec, le fueron dando forma al reportaje, decidiendo cómo enfocarlo, qué materiales incluir y tomando siempre en cuenta la voz de ambos bandos para mantener el balance editorial. Además, pronto les quedó claro que tenían que explicar en dicho reportaje cómo inició la guerra que desembocó en los Acuerdos de Paz.

Paralelamente, buscaron el «condimento» adecuado (sonidos de ametralladoras, de manifestantes, etc.). «En ese momento eran una novedad las grabadoras Marantz, porque, además de grabar audios, grababan ambientes y se podían equalizar», comenta Domínguez. Tuvieron acceso a los audios de la Embajada de Estados Unidos y desde la ONU les enviaban material.

En uno de los audios, el entonces Secretario General de la ONU se congratulaba porque los esfuerzos pacificadores habían fructificado.

Soldado con arma de fuego y garrote observa a estudiantes y empleados de la UES, la cual fue intervenida varias veces en la década del setenta y del ochenta. | Foto: Luis Galdámez

Toda aquella información, claro está, debía ser lo más sucinta posible. Al final, el reportaje quedó de casi 19 minutos, lo cual rompía los esquemas de aquel entonces en cuanto a duración: «Tiene que ser algo demasiado interesante para que capte la atención continua de alguien por más de 18 minutos», señala Carlos. Sin embargo, los propietarios de Radio Cadena de Oro apoyaron totalmente el proyecto, conscientes del riesgo que implicaba tal extensión de tiempo, pero también de la trascendencia histórica del reportaje.

Y no se equivocaron: no en balde Najarro y Domínguez cursaron seminarios bastante prácticos sobre radio con el Programa Centroamericano de Periodismo. Con esa base, más su propia experiencia, realizaron un excelente trabajo, un resumen muy bien hilado del conflicto salvadoreño y su final, el cual funciona como un excelente «refresca-memorias» para quienes vivieron aquel tiempo y como un eficaz portal al tema para las nuevas generaciones.

Tanto así, que en 1992 ambos recibieron el Premio Centroamericano de Periodismo, PROCEPER, en la categoría de radio por su reportaje. Carlos tenía apenas 22 años.

Ecos de la guerra tras la llegada de la paz

«En la primera mitad de los noventa (…) se dieron muchas movilizaciones de veteranos del conflicto (…). Esto aún se mantiene vigente: los que pelearon entre sí ahora están juntos», manifiesta Domínguez, quien trabajaba para Canal 21 en 1995, cuando cubrió el cierre de la Alameda Roosevelt frente al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, IPSFA, por la Asociación de Desmovilizados de la Fuerza Armada, ADEFAES.

Hubo varias manifestaciones de ex combatientes en la posguerra, pero lo trascendente de aquel episodio particular fue que un agente de la recién estrenada Policía Nacional Civil, PNC —corporación respecto a la cual hubo grandes expectativas, dado lo inédito de su naturaleza en comparación con los anteriores cuerpos policiales salvadoreños— le dispara una «pacífica» bala de goma a un enardecido manifestante… y éste muere ahogado en su propia sangre.

El «detalle» fue que el policía la disparó a muy corta distancia. «Ya no se estaba en guerra, pero ese episodio ilustra cómo había muchas cosas después de la llegada de la paz que había que atender», comenta Carlos. Porque aducir que el agente era «inexperto» deja lugar a dudas: al adiestrarse, tendría que haber aprendido que una bala, aunque fuera de goma, tirada a quemarropa siempre haría daño.

«Entonces, ¿qué pasó? ¿Se salió de las manos? ¿Cómo se llegó a esto?», pregunta Domínguez, haciendo eco a las interrogantes que en ese momento surgieron en la sociedad salvadoreña. «Hubo, pues, días enteros en esa época con convulsiones de ese tipo», recuerda Carlos, quien seguramente, al ser testigo de tan dramático episodio, habrá recordado los audios sobre el conflicto utilizados en la elaboración del reportaje ganador.

Pero, en uno de ellos relativo a los Acuerdos, el entonces Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, se congratula porque los esfuerzos pacificadores de dicho organismo habían fructificado. Y es que la paz salvadoreña fue la primera lograda bajo los auspicios de Naciones Unidas tras su fundación después de la 2.ª Guerra Mundial. «Ahora es objeto de estudio: siempre, como antecedente de procesos de negociación, es citado el caso salvadoreño. Con sus perfecciones e imperfecciones, porque fue obra humana», concluye Domínguez.

Y, ciertamente, con la tragedia que presenciara sobre la Alameda Roosevelt en 1995, a Carlos le quedó ratificado que nuestro proceso de paz fue eso: obra humana, sujeta a imperfecciones.

Los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata, BIRI, como el Atlacatl (en la imagen), fueron desmantelados a raíz de los Acuerdos de Paz | Foto: Luis Galdámez

* Escritora, periodista, pintora y dibujante. Autora del libro Raíces sumergidas, alas desplegadas (2014). Mención honorífica en el III Concurso Internacional de Microrrelatos Jorge Juan y Santacilia, con sede en Novelda, España (2016).

Más Memorias

-

Paty Meza: la patita que venció al gavilán

A Paty Meza la gente le preguntaba si bailaba, cantaba o hacía coros cuando decía que trabajaba con el conjunto Fiebre Amarilla. Tenía 17 años,…

-

Soñó con ser cura, pero se enamoró de la prensa

Proviene de una familia de la zona rural urbana y con bastantes amigos militares. Su padre lo llevaba a él y a sus hermanos varones…

-

Cobertura de combates «siempre horribles, siempre inhumanos»

Sería la primera vez que Héctor Ochoa se subiría a un helicóptero en sus 25 años de vida, después de filmar los desfiles del 15…

EN ESTA EDICIÓN

-

La radio: información, compromiso y lucha

La historia de la radio informativa entre 1960 y 1990 relatada por Edgardo Cuéllar ha sonado con voz timbrada y famosa durante décadas. En una entrevista aludió…

-

El cultivo del pensamiento crítico ante la desinformación

En una atmósfera cargada de información, desinformación e información falsa no caería mal que desde la propia práctica en círculos familiares y sociales se haga un esfuerzo por…

-

El encuentro…

Era una noche sin estrellas, sin nubes, sin viento y casi podría decir que sin cielo ya que no se veía nada. Al fin me había aventurado a desvelarme e introducirme entre…

-

Pobrecito poeta, III. La fiesta en casa de Cristina

«¡A la puta, vos, qué aburrido está esto!». «Ustedes no se ahueven por la solemnidad, por la decencia. Dentro de un rato se va a poner bueno,…