Memoria

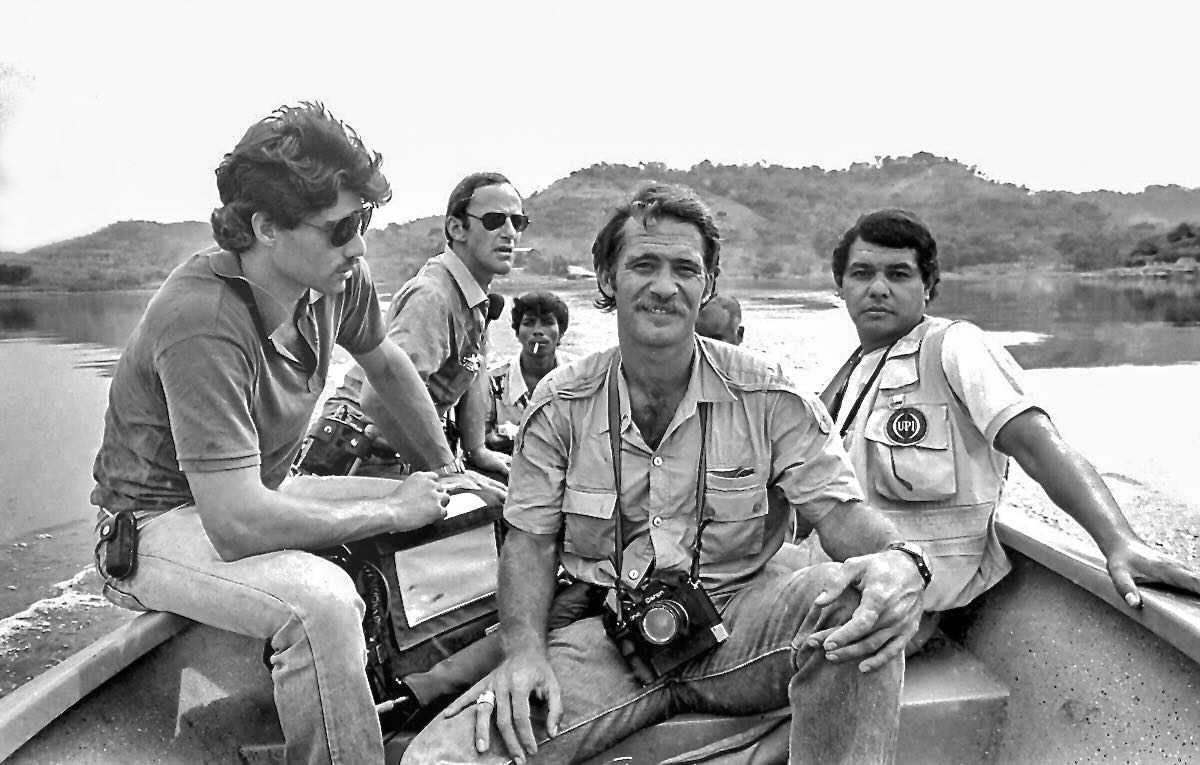

A bordo de la lancha sobre el lago Suchitlán, de izquierda a derecha: Alfredo Mejía; al fondo, de lentes, Timothy Ross; fumando, el lanchero; al frente, con la cámara en el pecho, Jonh Hogland y, a la derecha, Iván Montecinos.

El conflicto armado enfocado por fotoperiodistas veteranos

Testimonio ahogado en el lago Suchitlán

Segunda parte

Alberto Barrera*, Raquel Kanorroel**

Fotografías: Iván Montecinos

Noviembre 15, 2024

A través de los testimonios de varios periodistas y fotoperiodistas que decidieron ir a Copapayo a cubrir la masacre de campesinos que era denunciada por las radios Venceremos y Farabundo en noviembre de 1983, se intenta reconstruir la accidentada travesía de estos agentes de prensa. En esta entrega, con los comentarios de John Carlin y Timothy Ross.

Después de 41 años los recuerdos se van desdibujando. Sin embargo, aún para una memoria afectada por el Parkinson —como es el caso de Timothy (Tim) Ross, otrora productor de la cadena estadounidense ABC News—, «lo del lago y la lancha es imborrable»: así lo manifiesta hoy el periodista británico retirado en el sur de España, refiriéndose al episodio del bote volcado en el Embalse del Cerrón Grande o lago artificial Suchitlán, al cual también se refirió el camarógrafo mexicano Javier Carrillo en la primera parte de esta nota.

El otro protagonista de la odisea en el embalse fue John Carlin, quien entonces reportaba para el Times de Londres y otros medios en Canadá. Hoy continúa su labor como periodista y es, además, un escritor consumado con varios libros en su haber, entre ellos, Invictus, El factor humano, en el cual se basa la película protagonizada por Morgan Freeman y Matt Damon sobre el proceso de paz en Sudáfrica, en donde también Carlin laboró varios años como corresponsal.

Ross recuerda que, luego de que fueran creciendo las denuncias en las radios clandestinas Venceremos y Farabundo sobre una matanza en el cantón Copapayo —en las afueras de Suchitoto— a manos del Batallón Atlacatl, él y sus compañeros decidieron ir a verificar tal matanza el 18 de noviembre de 1983, aunque Tim no se manifiesta muy seguro en cuanto a la fecha.

Intentaron viajar por tierra, luego de pasar por algunos retenes militares a la entrada de la ciudad de Suchitoto, a la cual llegaron sobre «la mortal carretera con el cerro Guazapa al lado izquierdo», según describe Carlin. Inicialmente buscaron por sí mismos el rumbo hacia la escena de la masacre, pero intuyeron que corrían peligro al adentrarse sin conocer bien el terreno, por lo que decidieron buscar a un lanchero que los trasladara: don Santiago Alas, quien poseía un bote de motor.

Timothy relata que era «un bonito día, soleado y tranquilo»… hasta que atracaron.

![]()

Como un coro propio de tragedia griega, John dice que había también allí mujeres con sus bebés: unas y otros lloraban por igual.

Vuelve a nacer… bajo el cadáver de su madre

«Fue un corto camino del agua al horror», afirma Ross, mientras que Carlin recuerda que «hicimos todo un paseo por la montaña hacia el lugar de la matanza (…). Llegamos al lugar, nos dispararon… pero era como advertencia». Quienes les dieron tan atronadora bienvenida fueron unos milicianos del FMLN, es decir, varios tipos con fusiles bastante antiguos, según describe el periodista. Como un coro propio de tragedia griega, John dice que había también allí mujeres con sus bebés: unas y otros lloraban por igual.

Por su parte, Timothy señala que había muy poca gente y, la poca que había, estaba silenciosa y como aturdida por la tragedia: «Ya habían enterrado casi todos los muertos, 117 en total, nos dijeron, algunos en una fosa común».

¿Lloraban silenciosamente, quizá? No sería extraño, pues esa es la forma de llorar de nuestros campesinos, «acostumbrados» como están a sufrir explotación, violencia y desprecio: aquel coro plañidero, silencioso o no, conmovía las entrañas de la montaña y subía hasta el cielo como un reclamo de justicia, mientras las lágrimas de los dolientes aumentaban las aguas del apacible lago…

Y es que lo «único» a lo que los pobladores de aquel desventurado cantón aspiraban era a desterrar para siempre al diabólico sistema que entrenaba y pagaba a matones como los del tristemente célebre Batallón Atlacatl, para traer, en cambio, al Reino de Dios sobre la tierra: un reino donde todos tienen «la barriga llena y el corazón contento» en el seno de una genuina paz social.

Y Suchitoto era un baluarte en la lucha por realizar tales aspiraciones. Por lo mismo, debía ser castigado con todo el rigor por quienes se beneficiaban—y aún sacan ventaja— de ese diabólico sistema.

Carlin conserva especialmente en su memoria a un chico de unos 10 años llamado Aquilino, quien «tenía un poco más de garra que los demás (…). Tenía temple, pese a todo», apunta John, pues el muchachito se mantenía extrañamente sereno, como una roca en medio de aquel mar de llanto: Aquilino les contó que su madre había muerto en la matanza.

![]()

Los soldados metieron gente a la casa y dispararon: la madre de Aquilino murió y cayó encima de él.

El chico testificó que estaba dentro de la casa donde se perpetró parte de la masacre —y que luego fue derrumbada sobre las víctimas— cuando llegó un pelotón del famoso Batallón Atlacatl, comandado en aquella época por Domingo Monterrosa. Los soldados metieron gente a la casa y dispararon: la madre de Aquilino murió y cayó encima de él, quien fingió estar muerto. «Estuvo debajo del cadáver de su madre y de los otros muertos, de la sangre y del horror, un par de horas, hasta que los soldados se fueron», relata John.

El chico saldría arrastrándose de entre los cuerpos y los escombros, milagrosamente vivo, renacido, protegido hasta el último instante por su desventurada madre. «Un material muy fuerte, muy potente, que iba a causar un gran dolor de cabeza a los gringos», acota el ahora famoso escritor.

«De las aguas mansas me libre Dios, que de las otras me libro yo»

Luego de realizar su trabajo y cotejar datos entre ellos, los corresponsales decidieron volver en la misma lancha que los había llevado, como a las tres de la tarde. Carlin confiesa que toda aquella desolación sangrienta la pensó como si se tratase de una película, para no sentirla: «Creo que eso lo hacíamos todos, hasta cierto punto».

Ya embarcados de regreso, Timothy relata que empezaron a sentir más frío: un viento fuerte produjo olas, pequeñas al principio, pero que rápidamente aumentaron de tamaño. «El agua comenzó a picarse y a entrar en la lancha; al principio no cundió ningún pánico, pero de repente se comenzó a llenar el bote y con las manos y todo intentamos sacar el agua», refiere John.

Por su parte, Ross expresa que tomó posición en la proa, pues no había espacio para que todos se sentaran: iban ocho personas, todas apretadas, en un bote que medía como cinco metros de largo. Y era mejor quedarse en la proa, para así avistar los troncos de árboles flotantes, que eran una amenaza: «Las olas empezaron a golpear la lancha, sacudiéndola, y el lanchero tuvo que zigzaguear para intentar que no se llenara de agua por una ola grande».

Tim sintió claramente que la embarcación rodaba de lado a lado y que en cualquier momento naufragaría. Para colmo, el ambiente se estaba volviendo oscuro: «Intenté contrarrestar el movimiento de la lancha con mi peso, pero no ayudó nada, giré mi cabeza para mirar atrás y vi ola tras ola echando litros y más litros de agua adentro, hasta que se llenó y lentamente se volcó».

Al volcarse, la lancha se hundió, «pero afortunadamente sube otra vez, boca arriba (…)», cuenta Carlin. Afortunadamente sobre todo para Jorge, el ayudante de cámara de Javier, quien no sabía nadar. Y es que Santiago soltó el motor antes de que la frágil embarcación se sumergiera, para que el considerable peso del mismo no arrastrara consigo la lancha hasta el fondo: ese «detalle» fue el que los salvó.

Los otrora pasajeros estaban ahora esparcidos, empapados y asustados pataleando alrededor de la lancha. «Frente a mí había una plancha de madera que cogí y empujé hacia una de las mujeres, como flotador. La otra pareció más emproblemada, la cogí por los codos y la jalé hasta el casco de la lancha, diciéndole: “Agárrese bien y no lo suelte”».

Definitivamente, Carlin no podía ahora imaginar que estaban «en una película»: el peligro que enfrentaban era real, patente y muy húmedo.

![]()

Volteé para buscar a los otros: solamente pude ver una pequeña masa gris, allá en el horizonte. Timothy Ross.

En 1982, a la izquierda, Rafael Landaverde, el lanchero y, a la derecha, Timothy Ross.

Nadar, nadar y nadar…

«Estábamos lejos de la orilla y yo no tenía la fuerza de nadar hasta ella, ni las chicas; pero Ross era un buen nadador y él, después de un rato, dijo: “Me voy a ir, voy a nadar y voy a buscar ayuda”. Se fue y desapareció…», recuerda John.

Timothy rememora a su vez que «la costa pareció a kilómetros de distancia. Empecé a nadar. Carrillo me gritó “¿Vas a buscar ayuda?” “¡Claro, buey, a eso voy! ¡Quédense juntos, agarrados a lo que flota!”, le dije. Y tragué agua, por la boca abierta. Nadé entre olas que parecían tsunamis. Saqué la correa de la grabadora de mi hombro y la dejé ir a la profundidad, y el bolso Donkey de micrófonos, cables y baterías (…)». Ross recuerda claramente «nadar y nadar y nadar —parecía interminable— hasta llegar a tierra».

Antes de pisar tierra seca, se encontró con un acantilado vertical e imposible de escalar. Así que nadó entre cincuenta y cien metros más al lado del enorme promontorio, hasta encontrar una brecha. Allí pudo al fin salir del agua y descansar sobre una piedra… justo cuando los calambres de las piernas empezaron: «¡Menos mal! —reconoce—. Volteé para buscar a los otros: solamente pude ver una pequeña masa gris, allá en el horizonte, sin distinguir figuras humanas».

Cuando comenzó a caminar ya era de noche: había una fulgurante luna llena y brillantes estrellas. Pero, de pronto, «se nubló, y las estrellas, que eran mi brújula, se apagaron (…). Seguí caminando a través del silencio y la oscuridad…».

Así pasaron seis o siete horas, hasta que con la luz de la alborada divisó la carretera a Suchitoto. Menos de un kilómetro más adelante, estaba el retén militar: «Me requisaron y me quitaron la navaja suiza. Expliqué titubeando que quería hablar con la comandancia, que tenía colegas perdidos en el lago. De la comandancia pude hablar por teléfono con la Embajada Americana, explicar qué había pasado y que necesitaba un helicóptero para la búsqueda».

En cuestión de minutos llegó el helicóptero, con un agregado militar estadounidense a bordo. Pero, según relatara Javier Carrillo, los corresponsales todavía extraviados se escondieron al escucharlo, pues creyeron que los buscaban para matarlos, ya que habían ido a ver algo que, según los matones del Batallón Atlacatl, «no deberían» haber visto… En efecto, según cuenta Ross, «iniciamos la búsqueda sobrevolando a baja altura. Nada. Y más nada… “Muertos”, me dije a mí mismo».

![]()

Amaneció y empezaron a caminar de nuevo. Iban todos descalzos, los hombres sin camisa y las mujeres sin pantalones.

Un final feliz… con un regusto amargo

Mientras Timothy atravesaba su solitaria odisea, los aún náufragos estuvieron varias horas en el agua y, «pataleando, pataleando, al final llegamos a tierra», manifiesta Carlin. Caminaron por largo rato en una zona peligrosa o «tierra de nadie», según la llama John, hasta que pararon y se durmieron. Luego amaneció y empezaron a caminar de nuevo. Iban todos descalzos, los hombres sin camisa y las mujeres sin pantalones.

Es aquí donde los testimonios de los sobrevivientes comienzan a diferir un poco —41 años no pasan sin rasguñar la memoria—, pues, mientras Javier Carrillo habla de un campesino con un burrito, John dice que se encontraron con un señor a caballo. Y, como los pies de Kim Conroy sangraban de tanto caminar descalza, Carlin explica que «Santiago se quitó la camisa, la rompió y le hizo como zapatos para cubrir las heridas, y el señor permitió que Kim se subiese a su caballo».

También, mientras Carrillo asegura que encontraron una choza donde sólo habitaba una generosa anciana, John relata que, «como a las siete de la mañana llegamos a una casita donde los campesinos nos miraron como que fuéramos extraterrestres, “estos gringos y esas mujeres” (…), las chicas con sus bragas y nosotros con los pechos desnudos: para los campesinos, una cosa surrealista», especialmente si se considera que las bragas de Kim eran verdes y tenía los pies sangrantes.

«De ahí, no sé cómo hicimos, pero contactamos con San Salvador y nos vinieron a buscar», puntualiza John, a diferencia de Carrillo, quien manifiesta que regresaron en la misma camioneta en la que llegaron. El punto es que volvieron al Camino Real, en donde la prensa los esperaba para entrevistarlos.

En cuanto a Ross, refiere que «regresamos a la base y por radio le contaron al agregado que se habían encontrado todos, fríos pero vivos (…)», noticia que obviamente le devolvió a Timothy el alma al cuerpo.

De modo que, detalles más o detalles menos, todos sobrevivieron aquel aciago día a la traumática experiencia, durante la cual los corresponsales no sólo estuvieron a punto de perder la vida, sino que les fueron arrebatadas para siempre imágenes, películas y grabaciones de algo que nunca debió pasar —como tantas desgracias más—.

Lamentablemente, El Salvador es un país donde la matonería impune estaba a la orden del día. Así quedó demostrado al poco tiempo, cuando Santiago Alas, el lanchero que los llevó hasta Copapayo, fuera ejecutado a manos del ejército por ser un supuesto «colaborador» de la guerrilla, ejecución que el mismo Santiago «le contó» a Javier Carrillo meses después, según se refiere en la primera parte.

* Periodista

** Escritora, periodista, pintora y dibujante. Autora del libro Raíces sumergidas, alas desplegadas (2014). Mención honorífica en el III Concurso Internacional de Microrrelatos Jorge Juan y Santacilia, con sede en Novelda, España (2016).

Apoya Espacio Revista con tu contribución solidaria mensual

Apoya nuestras publicaciones y las voces de la sociedad civil. Con tu contribución, podremos mantener Espacio Revista gratuita y accesible para todos.

Súmate

Quienes somosSuscripciónEmail: info@espaciorevista.com

©Derechos Reservados 2022-23 ESPACIO COMUNICACIONES, LLC